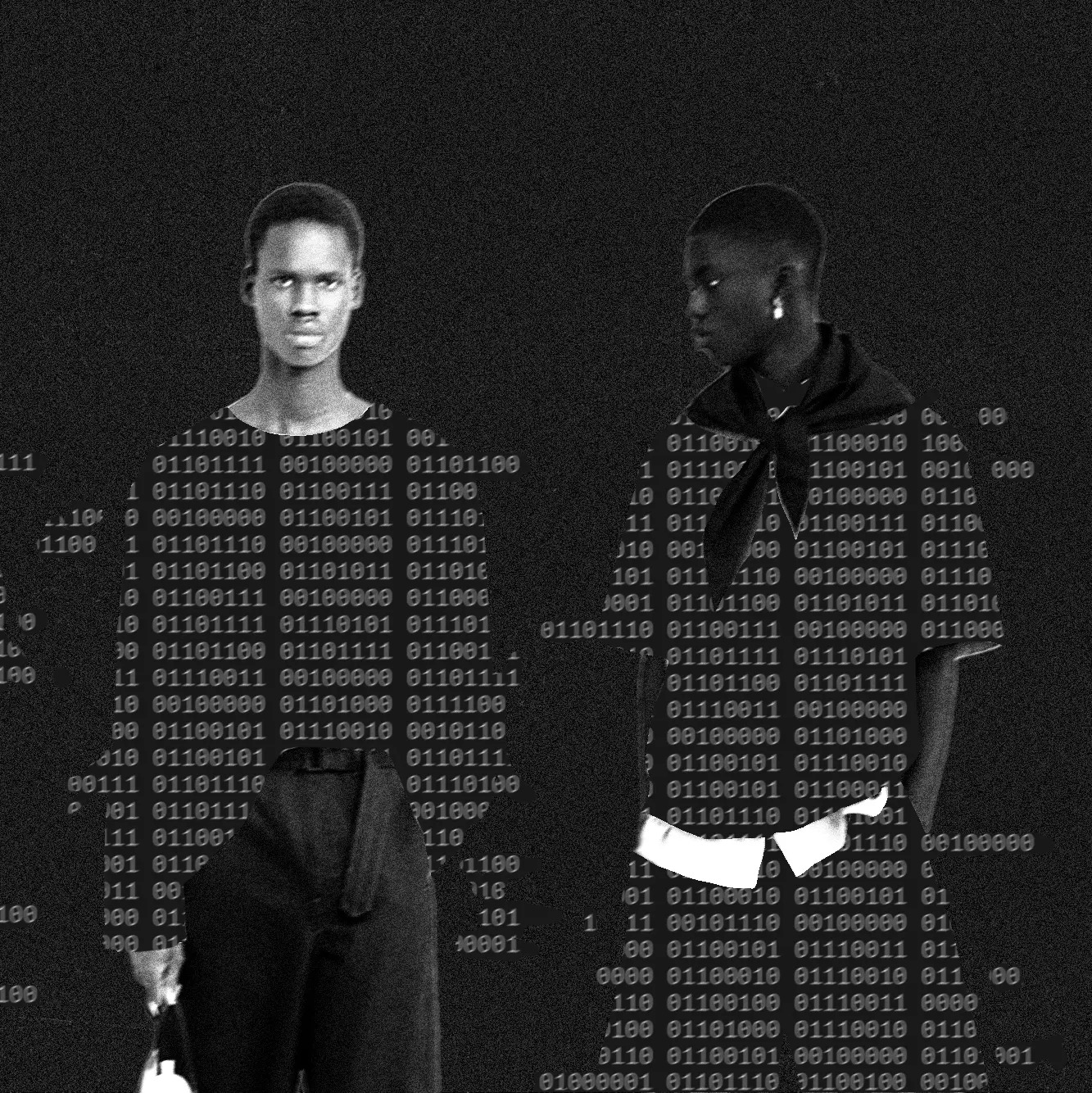

在2025年,算法主导的品牌正将优化置于创意之上。时尚界正在丧失文化锋芒——抑或只是为Z世代进化?

关于时尚是否算得上艺术的争论从未停歇。尽管学术界和艺术界持反对意见,但当时尚评论家们见证川久保玲的Comme des Garçons、Martin Margiela等先驱将服装秀升华为文化宣言时,他们始终坚定捍卫这个观点。

完美。现在,让我们继续。

2025年的时尚:从激进创意到精打细算的克制

到2025年,我们似乎不再追求(或需要)那种深度的探索——除非是为了赤裸裸的挑衅。如今的时尚消费者正被完全不同的东西吸引:"恰到好处"的品牌。他们想要的是:刚好足够精致以显高端,刚好足够简约以保持百搭,刚好足够时髦以不落伍。

为何"恰到好处"的品牌能在低调奢华与街头服饰间胜出

我们甚至不再讨论logo或品牌辨识度。如今某些品牌在低调奢华与温和街头风之间的灰色地带蓬勃发展。这是个安全领域,建立在精准的一致性、低风险的廓形,以及为高互动低风险设计的美学可预测性之上。

这些品牌提供的大杂烩产品,靠着叙事和精心打造的视觉形象勉强维系,为服装赋予意义,证明其存在的合理性。想想无logo的棒球帽搭配工装裤,哑光色调的网眼运动服被包装成"高端基本款",或是标价280欧的连帽衫配着4:3画幅的电影感虚化照片,加上关于工艺的文案。重点不在于单品本身,而在于整体氛围:安全、 suggestive,且为探索页面精心优化。

叙事连贯性让位于美学一致性——后者很大程度上受Instagram设计前沿圈子的潮流影响。这些品牌的真正超能力?在算法中表现优异。坦白说,这就足以满足市场需求。

我们正目睹的是一种更依赖优化而非创新的时尚经济。其结果无疑很时髦,但剥离了张力、摩擦或文化野心。这是美学平庸的巅峰吗?时间会证明。它确实流畅、可扩展且难以挑战,因为它从一开始就没打算大胆。

算法驱动型时尚如何塑造趋势与社交媒体表现

一切始于社交媒体——趋势在这里以创纪录的速度被创造、扁平化和回收。品牌紧密跟随,调整内容以符合算法验证过的元素:30mm滤镜的低成本lookbook,对足球文化的微妙指涉,柔焦怀旧风,以及从热门音频借用的复古元素。所有东西看起来都毫不费力的现代,因为它们本就是被精心设计如此。用户轻易接受这些叙事,使品牌成为当季潮流的最佳选择。

一旦氛围到位,销售渠道立即启动:简介中的商店链接,故事精选,Instagram结账功能。这是个为持续优化转化率而设计的客户旅程。每次点击、跳出或弃购都成为调整系统、减少摩擦的数据点。重点在于提高转化率,降低客户流失。

优化如何取代创新成为时尚经济学新法则

Zara多年前就开创了这种方式,用实时数据指导产品开发和库存决策,并因此获得"快时尚"标签。

但如今许多更酷更低调的品牌——即便没有Zara的规模和速度——也在采用相同策略。虽然他们的服装看起来更柔和,品牌调性更有品味,产品系列数量更少(注重更高品质和更低环境影响),但底层机制仍然优先考虑效率。结果?可预测的设计,稳定的销量,零创意风险。

奢侈品的十字路口:安全策略还是创意冒险?

在每个市场营销学生的舒适区与每位抱负远大的时装设计师的噩梦之间,时尚界正面临一个不寻常的十字路口:数据驱动的、可预测的酷正在悄然取代大胆创意与文化关联性。

那么,我们是否都陷入了一个正在逐渐剥夺时尚艺术魅力的优化机器?还是我们高估了普通消费者真正寻求的意义层次,错把本应属于其他媒介的文化重量强加给时尚?

2025年时尚产业何去何从?关键情景推演

进入2025年,时尚产业正面临奢侈品市场危机和地缘政治不稳定的双重威胁,两者都在动摇其根基。一个关键问题浮现:在这个充满挑战的时代,当数据驱动的优化主导着众多品牌战略时,创意真能与之共存吗?

尽管算法效率看似主导着决策过程,但业内人士——特别是媒体和零售买手——持续强烈要求时尚保持文化关联性并拥抱大胆创新。他们拒绝接受时尚丧失重要文化角色的未来。

真正的挑战在于平衡两种对立力量:一方面是能快速满足消费者偏好、旨在提升即时销量的可预测的Instagram友好风格;另一方面是对消费者长期期望的深刻理解,以及对他们超越服装本身的深层需求的主动预判。

与此同时,时尚产业必须思考:真正具有颠覆性和远见的创意是否还能蓬勃发展?这种创意本应维护时尚作为艺术表达和冒险空间的角色。许多人认为保留这一特质不仅对时尚的未来至关重要,也关乎其对社会的文化影响。但核心问题始终存在——这真的还能实现吗?

Edoardo Passacantando

编辑,米兰

热门活动

-

26 Dec 2025

26 Dec 2025课程升级 | 生意为上,马兰戈尼教你用“沉浸式实体营销+数字战略”玩转全渠道

查看详情 -

22 Dec 2025

22 Dec 2025妈妈话 | 律政精英妈妈遇上艺术狂想女儿,他们为何选择马兰戈尼?

查看详情 -

03 Dec 2025

03 Dec 2025艺术与新媒体的时尚运动|对话马兰戈尼佛罗伦萨校区教育总监Francesca Giulia Tavanti

查看详情 -

31 Oct 2025

31 Oct 2025为梦想赋能,为升学加码 | 马兰戈尼「时尚与未来领导力」周末项目正式启动!

查看详情 -

22 Oct 2025

22 Oct 2025马兰戈尼X濮院:企业高管与“厂二代”们的“黄埔军校”

查看详情 -

11 Oct 2025

11 Oct 202510月25日校园开放日|当理性买手遇上感性陈列师:如何共同打造一个爆款中国首店?

查看详情 -

10 Sep 2025

10 Sep 2025校园开放日 | 时尚遇上AI算法,谁才是真正的创意者?

查看详情 -

22 Aug 2025

22 Aug 2025抢占黄金赛道,马兰戈尼(上海)在职研究生香氛与美妆管理课程重磅开启!

查看详情 -

05 Aug 2025

05 Aug 2025开放日&大师课 | 品牌破局者与企业引路人的时尚启示录

查看详情

上一个

上一个