垮掉的一代的启示精神至今仍在当代艺术中回响——然而,我们对“和谐”的执着,或许正让下一个先锋运动无声无息地消逝。

20 世纪 40 年代末的纽约,是一个创作蜕变为启示的时代转折点。垮掉的一代(The Beat Generation) 延续了这一冲动——让诗歌化为节奏,让绘画化为动作,让生活化为一种狂喜的体验。他们对真实的不安探索,造就了一种既精神又美学的先锋姿态。

但当这种不安消退,会发生什么?

我们如今身处一个数字化的平静时代:追求完美的审美、精心策划的日常、被算法过滤的情感。我们赞美平衡,却畏惧混乱。难道我们已过于安逸,无法重新召唤那种狂热的创造力?

这正是 Alessandro Castiglioni 在 Istituto Marangoni 米兰校区 为 Fashion Graduate Italia 2025 项目所举办的数字讲座《Sounds Like a Beat》中所唤起的氛围。

什么是“垮掉的一代”?——历史与文化影响

许多人认为,垮掉的一代的起源可追溯至哥伦比亚大学。杰克·凯鲁亚克(Jack Kerouac)、艾伦·金斯堡(Allen Ginsberg)、卢西恩·卡尔(Lucien Carr) 与 哈尔·蔡斯(Hal Chase) 在那里结识,他们共同渴望突破学术传统,构建一种全新的社会愿景。这个非正式的圈子很快扩展,吸引了包括 威廉·伯罗斯(William Burroughs)、艾迪·帕克(Edie Parker) 等关键人物——他们都怀着相同的躁动,去探索超越常规的生活可能。

诗人、画家与爵士乐手们不仅在创作新的形式,更在创造新的存在状态。

垮掉的一代倡导对社会规范的反叛、对个人风格的极致追求、对东方精神的迷恋,以及对物质主义的拒绝——他们以真诚与强烈的方式,努力描绘人类存在的真实状态。

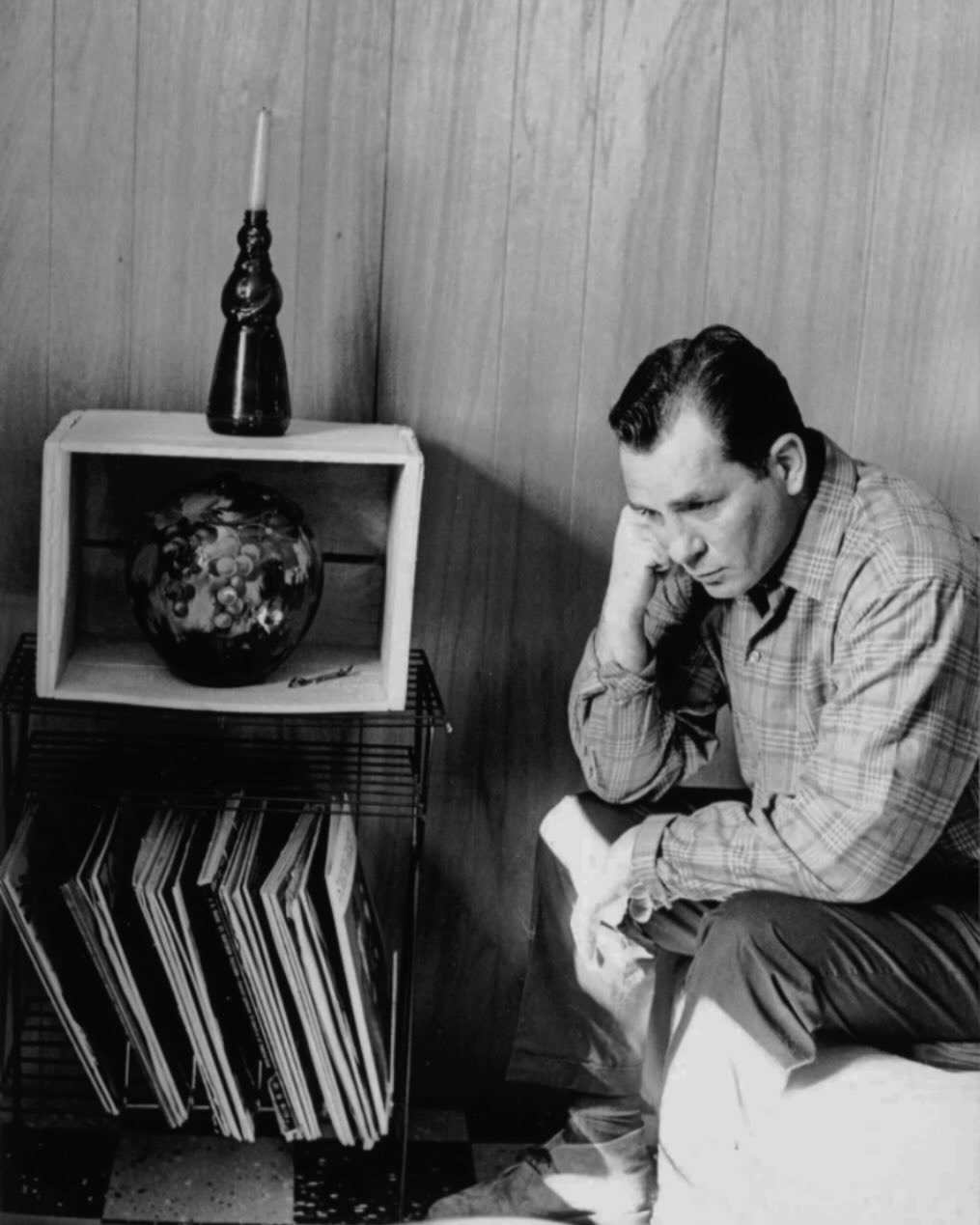

杰克·凯鲁亚克:垮掉的一代的核心人物

“Beat”一词最早由 杰克·凯鲁亚克(Jack Kerouac) 于 1948 年在与 赫伯特·亨克(Herbert Huncke) 的一次谈话中提出,原意带有“疲惫、失望”的意味。然而,凯鲁亚克随后赋予了它更深层的精神意涵,将其与“beatific(至福、启示状态)”联系起来,象征一种被祝福的、意识升华的存在状态。

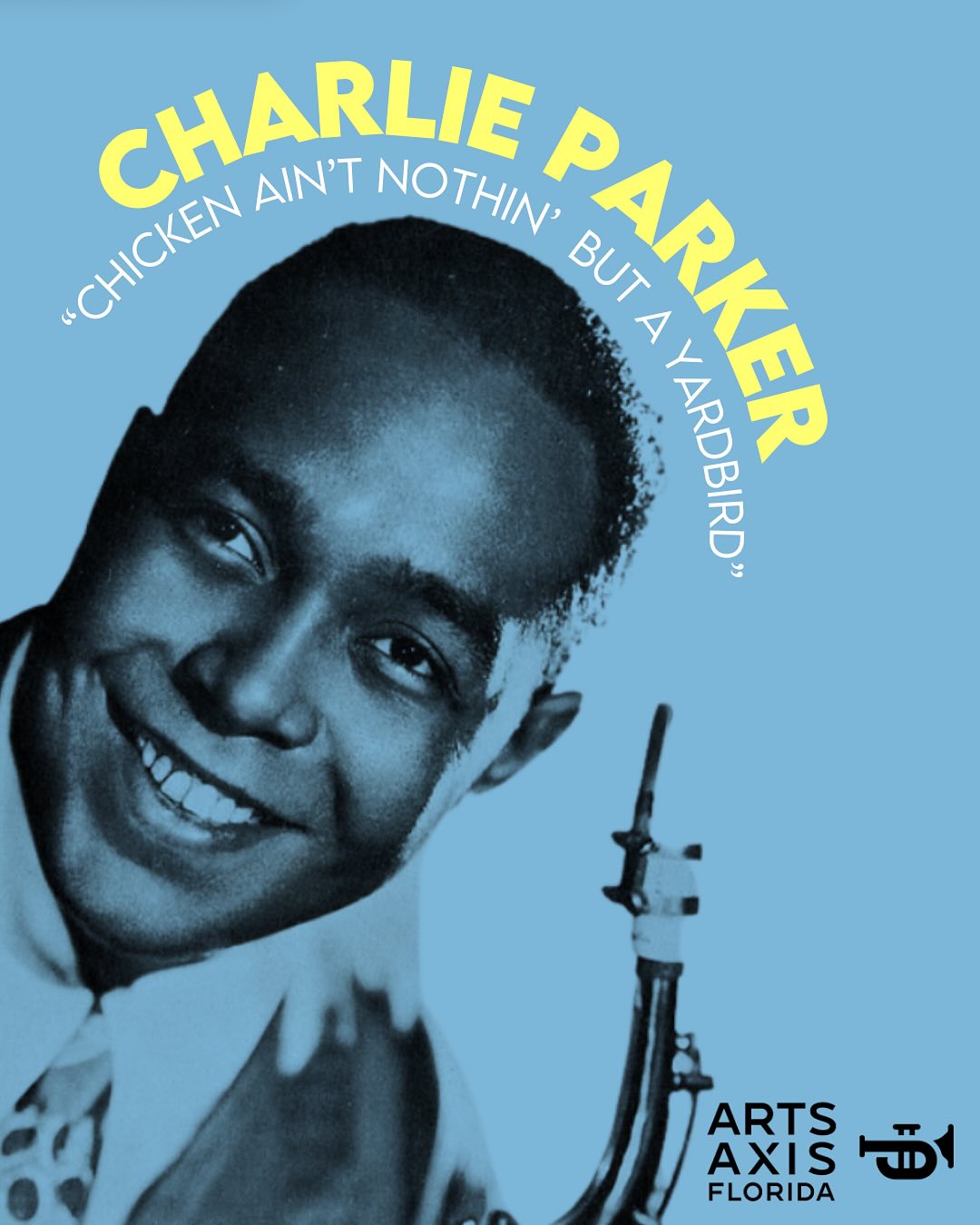

受爵士乐节奏的启发,尤其是 查理·帕克(Charlie Parker) 的 bebop 风格,垮掉的一代将艺术、诗歌与散文转化为一种充满呼吸感与节奏感的生命体验。

这一文化运动的影响也因 约翰·克莱伦·霍姆斯(John Clellon Holmes) 而进一步扩大——他在《纽约时报》发表的文章《This Is the Beat Generation》为这一正在重塑战后美国社会的文化变革赋予了公众定义与名称。

到 20 世纪 50 年代初,这股能量开始跨越大西洋,以多样而实验性的形式影响着欧洲的新兴创作者们。

爵士传奇查理·帕克——Bebop 风格的支柱之一,也是垮掉的一代艺术家的重要灵感源泉

垮掉的一代是最后的真正先锋派吗?

Alessandro Castiglioni 提出,垮掉的一代可被视为一种新的先锋派——在战争结束后,欧洲的先锋艺术精神穿越大西洋而来,带来了超现实主义(Surrealism)与达达主义(Dada)的遗产。在这股浪潮的影响下,一代新的创作者出现了,他们试图将艺术与生活彻底融合,直至两者难以区分。

换句话说,垮掉的一代继承了早期先锋派的精神,但更为内省、更具创伤感,也更为狂喜。他们的革命不是视觉层面的,而是精神层面的;不是通过宣言表达,而是通过“启示”实践。

杰克·凯鲁亚克论艺术与生活:“我们被称为垮掉的一代,因为我们拥有幻象。”

“我们被称为垮掉的一代,因为我们拥有幻象(visions)。”——杰克·凯鲁亚克这样定义“Beat”,将“边缘”这一概念转化为一种神秘的精神位置。这并不仅仅关乎节奏或疲惫,而是关于“启示”的力量。

在 Castiglioni 的解读中,这是先锋精神在新语境下的重生。垮掉的一代不再追求几何抽象或机械冲击,而是实践一种“内在的激进主义”。他们的艺术不以挑衅为目的,而是为了消融创作与存在之间的界限。

波洛克(Jackson Pollock)、帕克(Charlie Parker)与凯鲁亚克(Jack Kerouac)构成了自由表达的“三位一体”。三人虽身处不同媒介,却共享同一个理念:“动作本身可以成为一种意识状态。”波洛克的滴画、帕克的即兴演奏、凯鲁亚克的“卷轴式写作”(scroll-writing)都源自同一种冲动——让节奏取代控制。曾被超现实主义者提出的“自动书写”(automatic writing)在垮掉的一代中获得了新的意义:那是一种精神的出神状态。创作,意味着放下控制,让自我成为无形能量的传导体。

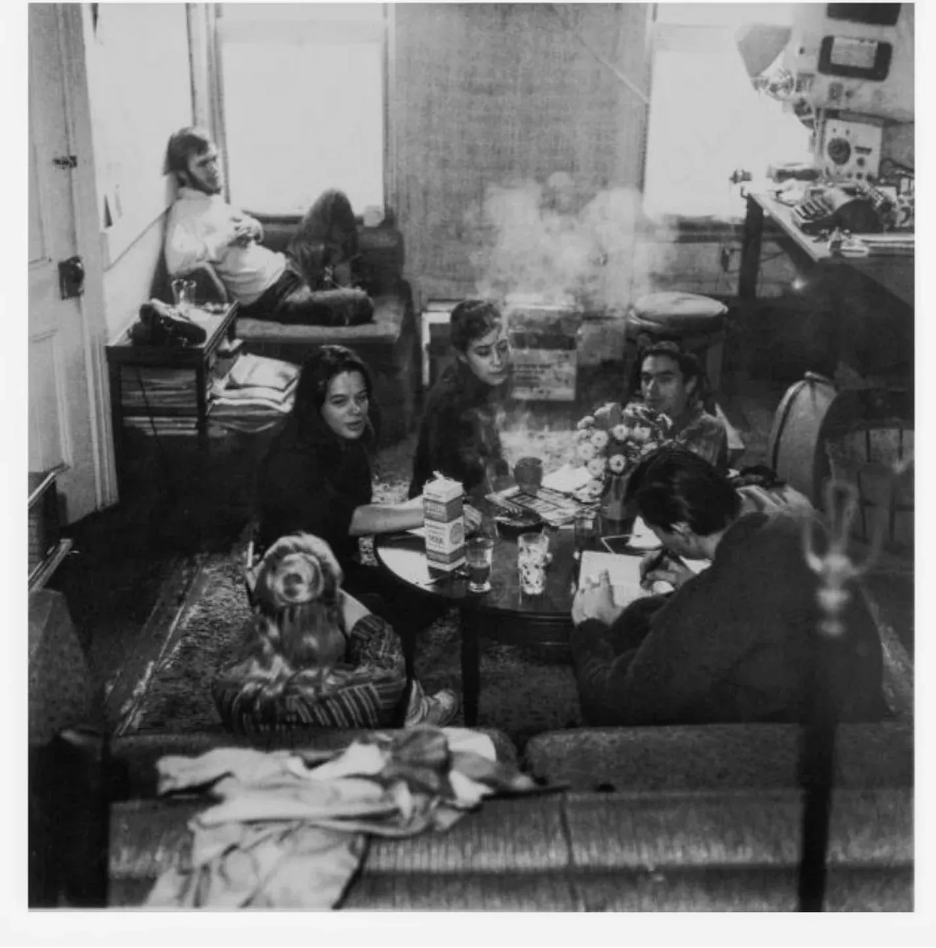

垮掉派诗人及友人在康奈利亚街24号聚会,定格了1959年纽约地下文化的精神瞬间

启示的声音:爵士与诗如何塑造垮掉的一代

1959年,杰克·凯鲁亚克(Jack Kerouac)与钢琴家史蒂夫·艾伦(Steve Allen)共同录制了《Poetry for the Beat Generation(献给垮掉的一代的诗)》。他以一句极具象征性的开场白开始:“Charlie Parker looked like Buddha(查理·帕克看起来就像佛陀)。”

这首诗既是挽歌,又是一种召唤。帕克在其中化身为一位“爵士圣人”,他的音乐如祈祷般回荡。凯鲁亚克反复吟诵着“All is well(万事皆安)”,声音在信仰与疲惫之间摇摆。

这场表演展现了语言不仅是结构,更是节奏。Castiglioni 将这种特质称为“语言的音乐性”——意义在节奏中溶解,诗成为一种声音的冥想。

同样的精神也影响了罗伯特·弗兰克(Robert Frank)的实验电影《Pull My Daisy(拔我这朵雏菊)》,由凯鲁亚克即兴旁白。在观看影像的过程中,他实时叙述,将影片化为一次集体意识的实验。这延续了先锋艺术打破学科边界的传统,同时也标志着一种向真实与即时性的转向。

鲍勃·迪伦(Bob Dylan)后来将这种“启示性的冲动”带入了大众文化。在《Visions of Johanna》中,他的歌声穿越启示后的寂静与绝望:“These visions of Johanna have now taken my place(这些关于乔安娜的幻象,已取代了我自己)。”这首歌让垮掉的一代与更广义的现代精神性相连——在那里,启示与失败在同一口气中共存。

垮掉派的遗产延续:从60年代到珍妮·霍尔泽与南·戈尔丁

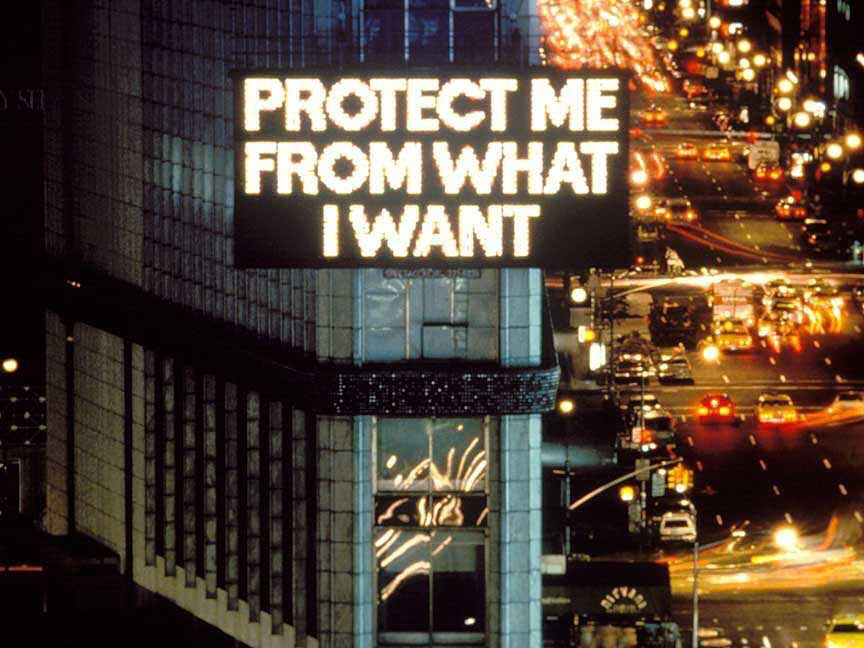

垮掉的一代的遗产并未在20世纪60年代消失。到了80年代,珍妮·霍尔泽(Jenny Holzer) 将她的 LED 格言投射在时代广场的巨型屏幕上。那句著名的“Protect Me From What I Want(保护我免于我所渴望的)”像一段世俗的祈祷,打断了广告信息的喧嚣。Castiglioni 将霍尔泽的创作为“垮掉派伦理的延续”——她让语言重新成为启示的载体,以此对抗大众传播的麻木化。

同样,南·戈尔丁(Nan Goldin) 的摄影也延续了这种精神强度。她的作品《性依赖的叙事曲(The Ballad of Sexual Dependency, 1981–2022)》——记录了从20世纪70至80年代至今,在普罗温斯敦、纽约、柏林与伦敦的真实生活——目前正在米兰的 Pirelli HangarBicocca 展出,展览题为《This Will Not End Well(这不会有好结局)》。这部作品远非简单的纪录,而是一种仪式。每一张影像都捕捉着“生命流动的凝结瞬间”,正如 Castiglioni 所言。戈尔丁的镜头将亲密转化为神话,使脆弱与神圣在画面中共生——将生活的瞬间化为永恒的启示。

珍妮·霍尔泽,《保护我免于得到我想要的东西》(选自《生存》系列,1983–85)

当代的垮掉派:我们是否太平静而无法再点燃新的先锋?

如今,那种“启示性的冲动”仅以碎片的形式幸存。曾经的先锋派追求的是启示,而我们现在追求的往往是连贯与和谐。社交媒体的审美奖励秩序,而非扰动。

然而,创造的起点依然如昔——始于不安,源于焦虑,来自那种拒绝被安抚的心。

今天的“垮掉”,并非破碎,而是一种敞开。它意味着让过去的幽灵开口,让被忽视的事物显现,并在美与不安的张力中创造。

现代创造力的根基,从来不在于技巧。它的本质——过去如此,如今亦然——在于启示。

Edoardo Passacantando

Editor, Milano

热门活动

-

26 Dec 2025

26 Dec 2025课程升级 | 生意为上,马兰戈尼教你用“沉浸式实体营销+数字战略”玩转全渠道

查看详情 -

22 Dec 2025

22 Dec 2025妈妈话 | 律政精英妈妈遇上艺术狂想女儿,他们为何选择马兰戈尼?

查看详情 -

03 Dec 2025

03 Dec 2025艺术与新媒体的时尚运动|对话马兰戈尼佛罗伦萨校区教育总监Francesca Giulia Tavanti

查看详情 -

31 Oct 2025

31 Oct 2025为梦想赋能,为升学加码 | 马兰戈尼「时尚与未来领导力」周末项目正式启动!

查看详情 -

22 Oct 2025

22 Oct 2025马兰戈尼X濮院:企业高管与“厂二代”们的“黄埔军校”

查看详情 -

11 Oct 2025

11 Oct 202510月25日校园开放日|当理性买手遇上感性陈列师:如何共同打造一个爆款中国首店?

查看详情 -

10 Sep 2025

10 Sep 2025校园开放日 | 时尚遇上AI算法,谁才是真正的创意者?

查看详情 -

22 Aug 2025

22 Aug 2025抢占黄金赛道,马兰戈尼(上海)在职研究生香氛与美妆管理课程重磅开启!

查看详情 -

05 Aug 2025

05 Aug 2025开放日&大师课 | 品牌破局者与企业引路人的时尚启示录

查看详情

上一个

上一个